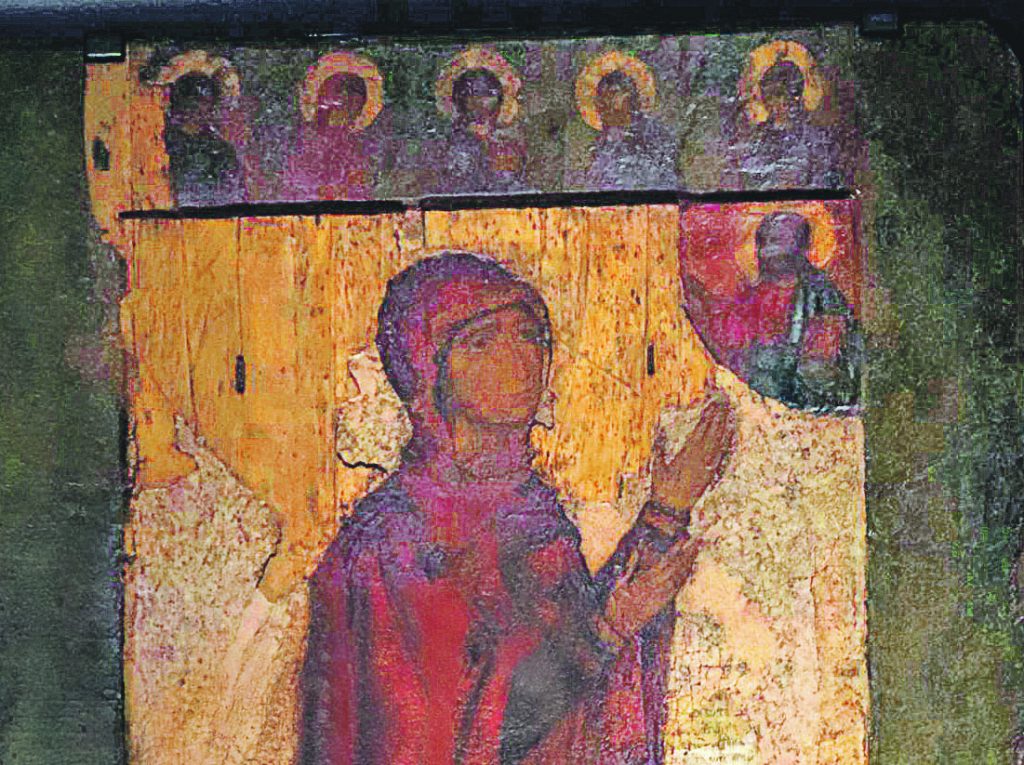

Судьба Боголюбской драматична: образ пережил монгольское нашествие, пожар, разрушение храма, в котором находился, и в XX веке был признан почти утраченным. Осталась лишь тёмная кипарисовая доска с пятнами старой краски. Но люди не смирились с потерей.

Князь Андрей, опередивший время

В 1157 году умер киевский князь Юрий Долгорукий. Его сын Андрей не пожелал жить в Киеве – городе, где постоянно соперничали в борьбе за власть, и отправился в Суздаль. По пути ему следовало проехать Владимир. Но в десяти верстах от города кони встали как вкопанные. Изумлённый князь понял, что это знак свыше. Ночью ему явилась Богородица и велела прямо здесь, на этом месте, построить каменный храм и написать Её образ.

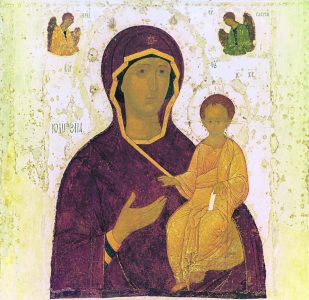

Князь всё исполнил. Так появилось село Боголюбово с собором в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Для этого собора русский мастер написал большую, высотой почти два метра, икону Божией Матери, молящейся своему воскресшему Сыну.

С тех пор князя Андрея стали звать Боголюбским. Именно с него, с чудесного видения, началось собирание русских земель на северо-востоке от Киева, там, где спустя три столетия утвердилась столица Русского государства – Москва.

Помощь милостивой Заступницы

В 1238 году Владимирскую землю разорили монголы. До нас дошли лишь два десятка икон домонгольского периода, в их числе – Боголюбская. К ней с молитвами приезжали князья Александр Невский и Дмитрий Пожарский, цари Иоанн Грозный и Пётр Первый, в Боголюбове служили святые митрополиты Пётр и Алексий. В 1680 году село посетил 19-летний царь Фёдор Алексеевич. Помолившись, он снял с себя драгоценный наперсный крест и прикрепил его к окладу – принёс в дар Божией Матери.

А спустя 40 лет случилась беда: рухнул собор, где находилась икона. Причиной стала неразумная перестройка: настоятель пытался расширить окна. Храм в одночасье превратился в груду камней. Лишь через два года его начали восстанавливать. Из-под руин извлекли сгнившие от сырости иконные доски… Сохранился только один образ. В нижней части Боголюбская была сильно повреждена, но фигура и лик остались не тронуты.

Ещё одно чудо произошло в 1772 году, во время эпидемии чумы. Когда мор добрался до Владимира, местный фельдшер, родом из Германии, велел жителям сидеть по домам. Но верующие не послушались: вышли с Боголюбской иконой на крестный ход, с молитвами дошли до Владимира. И вопреки всем прогнозам, эпидемия пошла на спад, а через месяц вообще прекратилась. Увидев такое чудо, немецкий фельдшер перешёл из лютеранства в православие.

Как спасали святыню

К началу XX века икона оказалась на грани гибели. И не удивительно, ведь в течение полутора веков её ежегодно выносили из храма и весь июнь в любую погоду с ней шли крестным ходом по городам и сёлам Владимирской губернии. Божия Матерь помогала, исцеляла, спасала людей. Теперь настало время людям спасать святыню.

Поначалу особых технологий для этого не было. После революции реставраторы под руководством Игоря Грабаря сумели лишь слегка закрепить оставшиеся краски. После войны их закрепили ещё раз — растопленным воском с добавлением парафина. Всерьёз за икону взялись в 1958 году. Восстановительные работы продолжались целых 18 лет. В 1976-м Боголюбскую поместили во Владимирском музее-заповеднике. А в 1993-м передали Церкви. О сохранности вроде бы заранее позаботились: сделали специальную климатическую витрину с постоянной температурой. Но не рассчитали внешних воздействий — например, высокой влажности, которая неизбежна в открытом храме. И в начале 2009 года святыня вновь оказалась на «операционном столе» у реставраторов. На этот раз до 2024 года.

«Дивные знамения благодати»

Сегодня иконе ничего не грозит. Её можно увидеть во Владимиро-Суздальском музее. Со временем, возможно, её перенесут в храм, но пока лучше оставить как есть: в музее созданы идеальные условия для хрупкого красочного слоя. Удивительно, что испытания, выпавшие на долю древней святыни, помогли открыть её первоначальные краски – те самые, что использовал неизвестный нам мастер, выполняя поручение благоверного князя Андрея Боголюбского. Ведь за 8 веков образ много раз поновляли – накладывали новые слои поверх потускневших. Лишь в XXI веке появилась техника, позволяющая изучить эти слои на микроуровне: снять икону в инфракрасных лучах, в ультрафиолете, сделать послойные рентгеновские снимки. Затем все данные были обработаны на компьютере. После этого предстояло принять решение: сохранился ли первый, самый нижний красочный слой? Имеет ли смысл до него добираться?

Эти скрупулёзные исследования показали: у Боголюбской каким-то чудом остались живы древние краски – киноварь нарядных башмачков, румянец на лике. И по-новому зазвучали для нас слова акафиста, написанного в честь этой иконы митрополитом Сергием, будущим Святейшим Патриархом: «Един образ Твой, Владычице, цел обретеся и ничимже поврежден бысть. О, велие чудо! О, коль дивны знамения благодати являеши нам, Пречистая!»